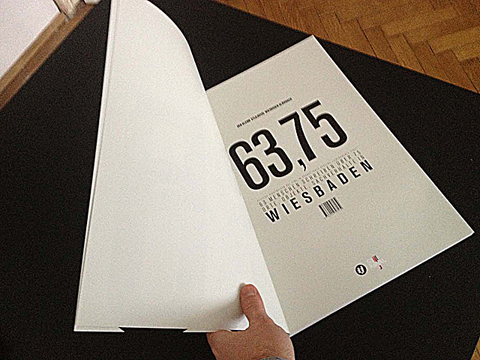

Wiesbaden: Die unbekannteste Mittelgroßkleinstadt Deutschlands. Kein Mensch kennt auch nur ein Gebäude, ein Wahrzeichen, eine Person aus Wiesbaden. Die Weltgeschichte weiß von keiner Schlacht bei und keinem Frieden von Wiesbaden, die Stadt scheint im Windschatten aller anderen gemütlich, wohlhabend und ein bisschen langweilig dahinzuexistieren, so schattig, dass man bisweilen daran zweifelt, ob sie wirklich existiert. Dann aber bekommt man Post von jemandem, der behauptet, tatsächlich in einem anscheinend doch vorhandenen Wiesbaden zu leben, dort ein prachtvolles Magazin namens Stijlroyal herauszugeben, und für die nächste Nummer Geschichten von Autoren über Orte in eben diesem Wiesbaden zu sammeln. Der Clou an der Sache, so diese Person weiter, sei, dass keiner dieser Autoren je vor Ort gewesen sei und abgesehen von einem zerknautschten Foto nur ein äußerst dürres Briefing bekäme.