Bücher zu machen ist eine super Sache, um so mehr, wenn man es für und mit Architekten macht, die man persönlich sehr mag und deren Werk man seit langem schätzt (und die nebenbei bemerkt dafür mitverantwortlich waren, dass ich vor 13 Jahren nach Wien gezogen bin).

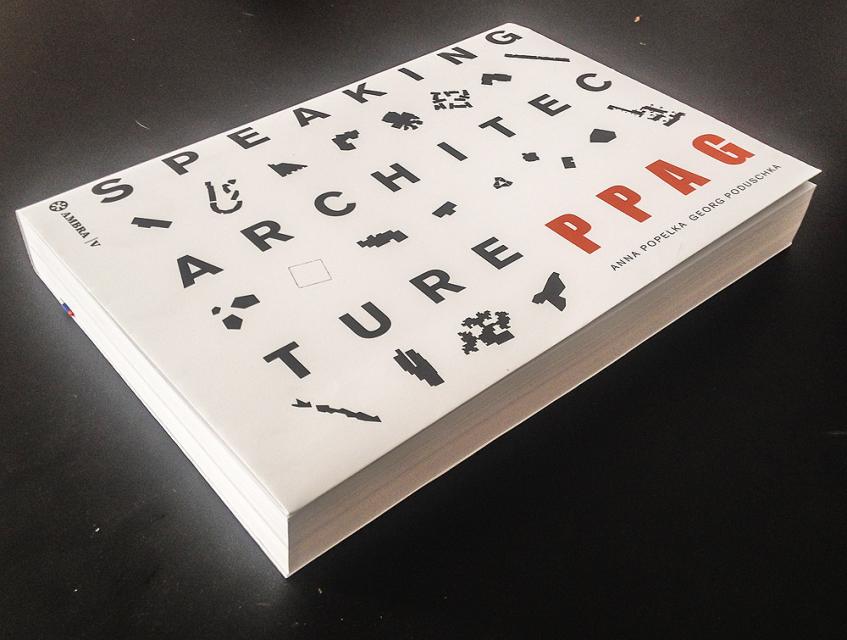

Jetzt ist es fertig: "PPAG: Speaking Architecture", 524 Seiten, erschienen im AMBRA Verlag, herausgegeben von Anna Popelka, Georg Poduschka (PPAG) und mir, und mit kongenialer "Schraubenkatalog-Deluxe"-Grafik von Georg Lippitsch. Man kann es sich natürlich auf den Coffeetable legen, aber es ist weit mehr als ein Bildband, schließlich enthält es unter anderem ein komplettes Lexikon (zwar ohne ABBA und Zappa, aber dafür mit Manifesten, Mathematik und den Masters of Space).